非定型うつ病は従来のうつ病とは異なるタイプのうつ病です

非定型うつ病は従来のうつ病とは異なるタイプのうつ病です

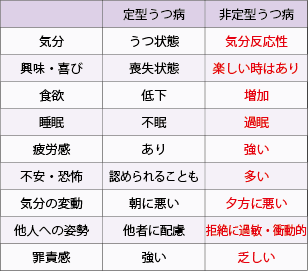

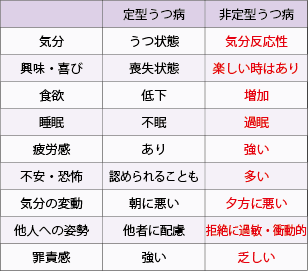

典型的なうつ病(定型うつ病)とは異なる新しいタイプのうつ病が提唱されるようになってきました。これらのうつ病は「定型うつ病」とは異なるということで、

非定型うつ病と呼ばれています。近年、新型うつ病が話題となっていますが、これも非定型うつ病と近いものと考えられます。以下に大まかな定型うつ病と非定型うつ病の違いを表にまとめています。

非定型うつ病の最大の特徴は気分反応性です

非定型うつ病の最大の特徴は気分反応性です

定型うつ病ではうつ状態の間、気分はずっと落ち込んだままです。しかし、非定型うつ病の場合、通常は気分が落ち込んだままですが、楽しい事や嬉しい事があると、途端に気分が改善するという特徴があります。そして、その楽しい事に触れている間は興味・喜びが回復します。仕事があって、その後遊びに行く予定が入っていたとき、仕事の間は気分が落ち込んでいますが、遊びに行くと気分がよくなるのです。この性質を

気分反応性と呼びます。定型うつ病の人は、遊びの時も仕事の時と同様に気分が落ち込んだままです。

気分反応性は「甘え」とは異なるものと考えられています

気分反応性は「甘え」とは異なるものと考えられています

嫌いな事だと抑うつが出現するが、楽しい事や嬉しい事になると気分が改善するのは、非定型うつ病が「甘え」と誤解される最大の原因です。しかし、本当に非定型うつ病の場合、自分自身でもこの気分の変動を制御することができません。気分反応性だけでは、非定型うつ病かどうかを判断することはできないので、その他の特徴と合わせて慎重な判断が必要になります。

非定型うつ病の場合は食欲・体重・睡眠が増加する傾向があります

非定型うつ病の場合は食欲・体重・睡眠が増加する傾向があります

定型うつ病の場合、気分が落ち込むと共に食欲も低下し、体重は減少する場合が多いです。一方、非定型うつ病の場合は食欲や体重の低下は認められず、

過食・体重の増加傾向がみられます。中には過食症のような行動をとる患者もいるようです。睡眠時間に関しても、定型うつ病では高い確率で不眠状態なのに対し、非定型うつ病では長時間寝る過眠状態になる確率が高いです。さらに、長い睡眠時間にも関わらず、日中も眠気が続き起きていられなくなってしまう場合が多いです。

非定型うつ病は夕方や夜間に悪化しやすい傾向があります

非定型うつ病は夕方や夜間に悪化しやすい傾向があります

定型うつ病は朝に悪く、夕方にかけて徐々に改善がみられるのに対して、非定型うつ病は日中はそこまで悪い状態ではなく、

夕方や夜間に悪化しやすいという傾向がみられます。気分が落ち込み、疲労感、倦怠感も夕方以降悪化しますが、それも「身体に鉛が入っているよう」「麻痺したよう」と表現されます。この鉛様疲労感、麻痺感も非定型うつ病の特徴です。

非定型うつ病の人には拒絶過敏性の傾向がみられます

非定型うつ病の人には拒絶過敏性の傾向がみられます

定型うつ病の人は、真面目で責任感が強く、対人関係においてはできるだけ他の人に迷惑をかけないようにする傾向がみられます、一方、非定型うつ病の人は、周囲の人の評価を過剰に自己解釈してしまい、特に拒絶されたと感じたらそのことを過剰に考えてしまう

拒絶過敏性の傾向があります。ちょっとしたミスを注意されただけで、それを拒絶だと解釈してしまい、出社できなくなったりして、仕事や人間関係で大きな支障を来すこともあります。

非定型うつ病の発症原因は定型うつ病と同様と考えられています

非定型うつ病の発症原因は定型うつ病と同様と考えられています

非定型うつ病の起こる根本的な原因ついては、未だにはっきりとわかっていません。発病のきっかけや原因については、定型うつ病と同様、ストレス、環境、性格、遺伝などの複合的な要素が関与していると考えられています。傾向としては、定型うつ病と同様に女性に多く、年齢的には10歳~20歳代に多くみられます。定型うつ病の好発年齢が更年期や老年期なので、かなり若い時期に発症することが多いです。

非定型うつ病の診断の際はまず通常のうつ病の診断を行います

非定型うつ病の診断の際はまず通常のうつ病の診断を行います

非定型うつ病はうつ病の1種なので、診断の際はうつ病かどうかをまず判断し、その上で、非定型うつ病の特徴に基づいてさらに詳しい診断を行います。睡眠、体重、気分反応性、気分の落ち込む時間帯など上に挙げた定型うつ病とは異なる非定型うつ病の特徴があります。DSM5、ICD10においてもそれぞれ非定型うつ病の診断基準が載っているので、実際の診療にあたってはそちらを参考にしてください。

非定型うつ病は従来のうつ病とは異なるタイプのうつ病です

非定型うつ病は従来のうつ病とは異なるタイプのうつ病です